- コアタイム:従業員が必ず勤務すべき時間帯

- フレキシブルタイム:コアタイム以外で自由に始業・終業できる時間帯

フレックスタイム制を導入するためには?社労士が導入手順や注意点を解説

これからフレックスタイム制の導入を検討している方や、すでに制度を取り入れているものの改めて内容を確認したい方向けに、制度の基本からポイントまで分かりやすく解説します。

目次

フレックスタイム制とは

フレックスタイム制は、あらかじめ定めた一定期間の総労働時間の範囲内で、労働者が自分で日々の始業・終業時刻、1日の労働時間を決めることのできる制度です。

急な予定や、家庭の事情にも柔軟に対応できるため、仕事とプライベートのバランスがとりやすいというメリットがあります。

企業側にとっても、離職率防止や生産性向上が期待できるため、導入を検討する企業が増えてきています。

法改正による柔軟性の拡大

フレックスタイム制は2019年働き方改革法案により、「清算期間1カ月を超えるフレックス制」の導入が可能になりました。

これにより、2カ月・3カ月といった長めの清算期間を設けられました。

これまで1カ月以内迄でしたが、3カ月内で法定総枠内での労働時間の調整ができ、より柔軟な働き方を選択できるようになりました。

フレックスタイム制のポイント

フレックスタイム制を導入するにあたり、ここを抑えることが重要となります。

- 対象となる労働者の決定

- 標準となる1日の労働時間

- 清算期間における総労働時間(所定労働時間)

- 労使協定の作成(1カ月を超える場合は提出の義務あり)

- 就業規則等に、始業・終業時刻を働者に委ねる旨を明記

厚生労働省にフレックスを導入する場合の就業規則例が掲載されています。

ご参考ください。

1.対象となる労働者

全労働者を対象とするか、特定の部署だけを対象とするかを選ぶことができます。

具体的には、部分的にフレックスタイム制を導入したい場合、職種・グループ・課・個人の単位で適用させることも可能です。

また、雇用形態に関わらず、正社員・契約社員・パート・アルバイトの場合であっても、企業側が対象を自由に設定できます。

対象範囲は労使協定に記載する必要があります。

2.総労働時間 (清算期間における所定労働時間)

清算期間における総労働時間は、労働契約上、従業員が働くべき時間数です。これは所定労働時間とも呼ばれます。

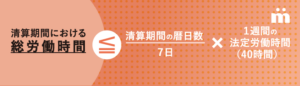

この時間は法定労働時間の上限内で設定しなければならず、以下の式で計算可能です。

法定労働時間の算出方法は、清算期間の暦日数×1週間の法定労働時間(40時間)÷7日になります。

なお、法定労働時間(40時間)は特例事業の場合には44時間になります。

| 1カ月の日数 | 総労働時間の計算式 |

|---|---|

| 31日の場合 | 40時間÷7×31=177.1時間 |

| 30日の場合 | 40時間÷7×30=171.4時間 |

| 29日の場合 | 40時間÷7×29=165.7時間 |

| 28日の場合 | 40時間÷7×28=160.0時間 |

3.法定労働時間の総枠特例

法定総枠時間は上記にもあるように基本的には以下の式になります。

1週間の法定労働時間(40時間) × 清算期間の暦日数 ÷ 7

しかし、1カ月フレックス制の場合には法定総枠時間の計算が条件付きで総枠特例時間を法定総枠時間とすることが可能です。

週休2日制の場合では、土日を休みにして平日8時間働くと暦日数によっては総枠を超えてしまうことがあります。その不都合を解消するために総枠特例の時間を法定総枠時間とすることができます。

ただし、1カ月フレックスに関しては、完全週休2日制を実施している会社に関しては、8時間×所定労働日数を法定総枠時間とすることも可能です。

1カ月かつ完全週休2日の場合の法定総枠時間(総枠特例)

| 1カ月の日数 | 総枠特例の時間 ※日数は最大の場合 |

|---|---|

| 31日の場合 | 23日×8時間=184時間 |

| 30日の場合 | 22日×8時間=176時間 |

| 29日の場合 | 21日×8時間=168時間 |

| 28日の場合 | 20日×8時間=160時間 |

4.清算期間とは

フレックスタイム制において労働者が労働すべき時間を定める期間です。

1カ月・2カ月・3カ月単位とあります。

清算期間が1カ月を超える場合には、労使協定届を所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。1カ月であれば届け出る必要はありません。

1カ月を超えるフレックス制のメリットは、月をまたいで労働時間を調整できるため、繁忙期・閑散期に柔軟に対応可能になることです。一方デメリットは、計算が複雑になる点と言えます。

なお、清算期間を2カ月、3カ月とした場合の総労働時間の計算式は以下のようになります。

「2カ月の場合の総労働時間」

| 2カ月の日数 | 総労働時間の計算式 |

|---|---|

| 62日の場合(31日+31日) | 40時間÷7×62=354.2時間 |

| 61日の場合(30日+31日) | 40時間÷7×61=348.5時間 |

| 60日の場合(30日+30日) | 40時間÷7×60=342.8時間 |

| 59日の場合(29日+30日) | 40時間÷7×59=337.1時間 |

「3カ月の場合の総労働時間」

| 3カ月の日数 | 総労働時間の計算式 |

|---|---|

| 92日の場合(31日+31日+30日) | 40時間÷7×92=525.7時間 |

| 91日の場合(31日+30日+30日) | 40時間÷7×91=520.0時間 |

| 90日の場合(30日+30日+30日) | 40時間÷7×90=514.2時間 |

| 89日の場合(29日+30日+30日) | 40時間÷7×89=508.5時間 |

※小数第2位以下を削除

5.コアタイム、フレキシブルタイムとは

フレックスタイム制では、1日の労働時間帯を以下の2つに分けることがあります。

ただし、コアタイムは必ず設けなければならないものではありません。

コアタイムなしのフレックスを「スーパーフレックス」とも呼ばれます。

「コアタイムとフレキシブルタイムの設定例」

| コアタイム | フレキシブルタイム |

|---|---|

| 10時~16時 | 7時~10時、16時~20時 |

上記の場合、10時~16時は必ず勤務し、それ以外の時間は始業・終業時間を自由に設定できます。

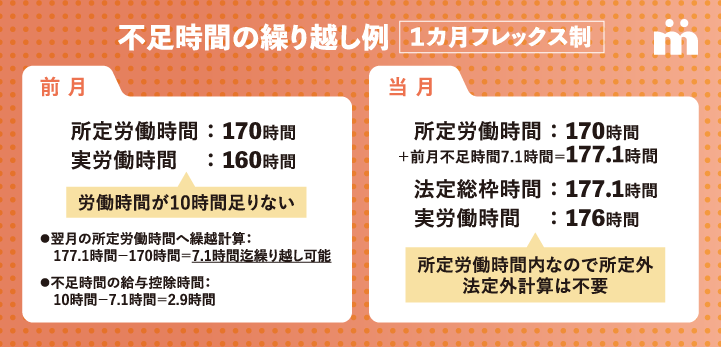

フレックスタイム制の不足時間の繰り越しとは

フレックス制度では、実際の労働時間が清算期間の総労働時間(所定労働時間)に満たない場合、次の2つ方法があります。

①不足時間を給与から控除する

②不⾜時間を繰り越して、次の清算期間の総労働時間(所定労働時間)に合算

②を選んだ場合、繰り越した不足時間と繰り越し先の総労働時間(所定労働時間)の合計時間が法定総枠時間を超えてはいけないので注意が必要です。

フレックスタイム制の時間外計算

フレックス制度での時間外は法定労働時間を超える時間を基準とします。

1日に8時間を超える時間、1週間で40時間(44時間)を超える時間が法定外時間です。

(労働基準法32条)フレックスタイム制はこの32条に対して弾力的な取り扱いができることが特徴です。フレックス制度の時間外の考え方は1日8時間を超える、もしくは1週間40時間を超えてただちに時間外が発生するというものではありません。

ただし、深夜勤務した場合の深夜割増の管理、休日出勤した場合の休日割増の管理は必要です。

また、一般的な取り扱いと同様、時間外計算の際には、有給休暇の取得時間は含みません。

フレックスタイム制の時間外労働の管理は?

基本的には、法定労働時間を超える時間数が「時間外労働時間」となります。

加えて、2カ月・3カ月フレックス制については週平均50時間を超える時間数が時間外労働となります。

| 制度 | 1カ月フレックス制 | 2カ月・3カ月フレックス制 |

|---|---|---|

| 法定労働時間を超える時間数(精算月) | 管理が必要 | 管理が必要 |

| 週平均50時間を超える時間数(各月) | – | 管理が必要 |

精算月以外の月でも時間外計算、割増賃金の支払いは必要となります。

2カ月・3カ月フレックス制については上記に加えて、週平均50時間を超える時間数(各月)の管理も必要です。時間外が重複して計算されないように清算期間終了時には以下の式で、法定労働時間を超える時間数を計算します。

総労働時間(所定労働時間)の超過とは

精算月に清算期間に設定された総労働時間を上回った場合には、以下のような取り扱いになります。

総労働時間は、清算期間における法定労働時間内で定められた時間です。

総労働時間を超え、フレックスタイム制の法定総枠時間内である時間に関して、割増賃金の計算は基本的には不要です。

ただし、就業規則で個別に割増を記載されている場合は必要です。

労働契約の時間を超過しているので単価×超過時間での給与払いが必要となります。

実務上、2カ月・3カ月単位のフレックス運用では、総労働時間=法定労働時間の総枠と定められているケースも多いかと思います。

その場合、この計算自体が不要となります。

60時間を超える時間外労働時間の計算は?

1カ月で60時間を超える法定時間外労働には、以下のような割増賃金が必要です。

割増率:50%以上(中小企業にも2023年4月1日より適用)

この60時間には、法定休日の労働時間は含まれません。

60時間を超える時間外労働時間の管理は?

| 制度 | 1カ月フレックス制 | 2カ月・3カ月フレックス制 |

|---|---|---|

| 法定労働時間超過が60時間を超える時間数(精算月) | 管理が必要 | 管理が必要 |

| 週平均50時間超過が60時間を超える時間数(各月) | ― | 管理が必要 |

精算月以外の月でも、時間外労働が60時間を超過した場合には、その都度割増賃金の支払いが必要となります。特に清算月については注意が必要となります。

〔総実労働時間 −(法定労働時間の総枠 + その他の期間の時間外労働時間)〕

フレックス制度における時間外労働の上限規制

フレックス制度に関しても2019年から導入された長時間労働の是正と労働者の健康確保を目的とした働き方改革での時間外の上限管理が必要です。

フレックスの場合、どの時間が時間外の対象となるのか以下にて確認します。

上限管理とは

2019(平成31)年4月より、36(サブロク)協定で定める時間外労働に、罰則付きの上限が設定されています。原則としての時間外労働の上限は、月45時間・年360時間ですが、特別条項により、以下の条件内で延長が可能です。

- 時間外労働が年720時間以内

- 時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満

- 時間外労働と休⽇労働の合計について、2カ月平均~6カ月平均が全て1⽉当たり80時間以内

- 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6カ月が限度

上限管理における必要な時間外労働の把握

以下の時間が時間外労働の対象です。

①1カ月ごとに週平均50時間を超えた時間

②清算期間を通じて法定労働時間の総枠を超える時間

フレックス制度でよくある現場の疑問7選

フレックス制度を導入する際に、現場で細かなルールを決めるとき判断に迷うケースがあるかと思います。

例えば、コアタイムの扱いや勤怠管理の方法など、実際の質問は多岐にわたります。

よくある例を以下に記載します。

① 月曜は必ず全社で朝礼を行うため、始業時間を決めたいのですが可能ですか?

始業時刻を指定することはできません。

月曜の朝礼を全員参加とする場合は、朝礼時間をコアタイムに含めてご運用ください。

②コアタイムは曜日によって変えることはできますか?

曜日によってコアタイムを変えることは可能です。

例えば、月曜日は全体朝礼があるのでコアタイムを9時~14時として、火曜日は10時~15時など、各曜日ごとに変えることもできます。

コアタイムは労使協定にて自由に設定できますので、金曜日に経営会議などがある場合などは、定例MTGも考慮して設定することをおすすめします。

③コアタイムではない時間帯の打ち合わせに出席命令を出すのはありですか?

コアタイム以外に出勤時間を指定することはフレックス制度の趣旨に反しているため、避けるべきです。

お客様との商談など、出席が必須になるような打ち合わせは、コアタイムの日程で候補を出すようにして、運用ルールで解決しましょう。

④フレックスタイムで設定したフレキシブルタイム時間を超えて仕事をすることは可能ですか?

フレキシブルタイム時間内に収めるのが原則です。

フレックス制度を導入検討されている場合は、従業員が働いている時間を把握した上でフレキシブルタイムを設定されることをおすすめします。

⑤遅い時間に出勤した場合でも割増残業は発生しますか?

フレックス制度でも深夜割増は適用されるので、遅い時間が22時以降の場合は深夜割増が発生します。

コアタイムの始業時間を遅い時間帯にすると、深夜割増が発生しやすくなりますので、普段の従業員の残業時間なども加味したうえでコアタイムの始業時間を検討しましょう。

⑥フレックス制度と認められないのはどんなケースですか?

フレックス制度と認められるには、労働者が出退勤時刻を自由に決定できる運用である必要があります。

以下のような運用ではフレックス制度とはいえません。

- 始業・終業時刻が一律固定

- コアタイムが必要以上に長い(例:9時〜18時など)

⑦途中退職した場合の精算方法はどうなりますか?

退職時には、在職期間を基に精算が必要です。

割増賃金に関しては、週平均40時間を超過した時間が時間外となる為、該当分には精算が必要です。(労働基準法第32条の3の2)

manage勤怠なら自社の運用に合わせた管理が可能

フレックス制度は柔軟で魅力的な働き方ですが、管理方法には煩雑な計算が伴うため、制度理解と正確な把握が不可欠です。

弊社が提供するmanage 勤怠は、自社の運用ルールに合わせた管理が行えます。

時間外労働の計算、60時間超過や上限管理などの複雑な処理も、自動で簡単に管理できます。

導入は専任インストラクターがしっかりサポートしていますので、フレックスタイム制の管理でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください!