育児·介護休業法が改正になり、2025年4月から段階的に施行されます。

今回の改正によって、企業は従業員が育児や介護を両立しやすいよう、環境を整えることが求められます。

本記事では、2025年4月から施行される「子の看護等休暇」について、改正前と改正後の比較や就業規則の変更で注意すべきポイントについて社労士がわかりやすく解説します。

そもそも子の看護等休暇とは?

子の病気やけが、他学校の入園式·卒園式などで親が休める制度です。

転職したばかりで有給休暇のない方でも取得が可能となっています。

この制度の元々の名称は、「子の看護休暇」とされていましたが、2025年の4月からは、「子の看護等休暇」に変更されました。

育児·介護休業法によって規定されているもので、従業員の権利として法的に認められている休暇となります。

ただし、実際は広く認知されておらず、義務化されているものの、この制度を導入できていない企業が多いのが現状です。

子の看護等休暇はすべての企業が対象

子の看護等休暇の設置は義務であり、すべての企業が対象となります。

2002年にこの制度ができた当初は、この休暇制度は「努力義務」とされておりましたが、2005年からは労働者の権利として義務化されています。

企業側が特定の理由で子の看護等休暇の取得を拒むことはできるのか

企業側が有給休暇の時季変更権のように「正常な運営を妨げる」など理由をもって拒むことができません。

子の看護等休暇は、権利のある労働者が取得したいと申し出た場合は、必ず取得できる制度です。

従業員が取得すると申し出た場合には、企業側は当然の権利として受け入れる体制づくりが必要となります。

ただし、「週の所定労働日数が2日以下」の場合のみ、労使協定の締結を行うことで取得を拒むことが可能です。

2025年4月に施行された子の看護等休暇の改正内容

参考元:厚生労働省「育児休暇制度_特設サイト」

改正内容①対象となる子の範囲

改正前は「小学校就学の始期前」とされており、5歳~6歳の子が対象でした。

しかし2025年4月の改正からは、「小学校3年生修了まで」に拡大されました。

小学校低学年の子どもは、まだ風邪をひきやすく、体調を崩しやすい傾向があります。

また、卒園式や入学式が続くことで、連続してお休みを取得したいケースが想定されます。

今回の改正により、対象となる子の範囲が拡大されたことで、働く親がよりこの休暇を活用しやすくなりました。

企業としても「子の看護等休暇制度」の周知を積極的に行うことで、従業員の働きやすさやモチベーションアップにつながるでしょう。

改正内容②取得事由の拡大

取得事由に「感染症(等)に伴う学級閉鎖等」、「入学(入園)式、卒業式」が追加されました。

実際にインフルエンザ等で学級閉鎖が起こった場合、学級閉鎖期間が4日程度です。

因みに学級閉鎖の判断基準は一般的には当該学級の10%~20%程度の欠席となります。

子を持つ労働者にとっては学校閉鎖を理由として連続のお休みを取得しやすくなり、働きやすい環境の整備につながるのではないでしょうか。

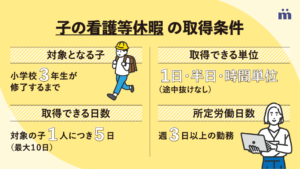

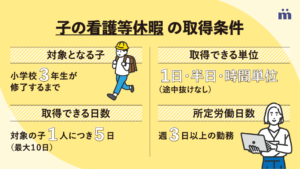

子の看護等休暇を取得するための要件

9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を育てる労働者は子の看護等休暇を取得します。

対象となる子供が2人以上いる場合には、10日分取得します。

労働者は、有給休暇など他に休暇がある場合には、任意に選択して休暇を取得することができます。

子の看護等休暇が無給の場合、有給の休暇を利用することで給与の減額を防げるため、多くの人が有給の休暇を優先して取得するでしょう。

子の看護等休暇は、1日単位、半日単位、時間単位で取得することができます。

ただし、時間単位での取得が難しい業務の従業員は、労使協定を結ぶことで時間単位での取得を不可とすることができます。

その際、合理的な理由が必要となります。

合理的な理由の例では、バスの路線の運転手は時間取得することで、バス路線の運行を困難にするなどです。

「有給休暇が時間単位で取得できないから」では理由になりません。

所定労働日数の条件

週3日以上働いている場合は、子の看護等休暇を取得できます。

一方で、週2日や週1日で働いている場合は、労使協定で除外とするかは企業の対応によります。

企業側が取得を許可するケースもありますが、労使協定で除外とすることも可能です。

ただし、改正後は継続勤務期間に関わらず取得できるようになりましたので、週3日以上働いている場合は、採用されてすぐ休暇を取得することもできます。

対象となる子

対象となる子は、9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子となります。

そのため、早生まれや遅生まれを問わず、小学校3年生が修了するタイミングで、対象から外れます。

しかし、就学猶予などの理由により、小学校入学が1年遅れた場合は、9歳になった年度の終わりまでとなります。

この場合は小学校2年生修了までになります。

取得できる日数

対象となる子が1人の場合、子の看護等休暇は5日取得できます。

2人以上の場合は、取得できる休暇日数が10日になります。

この10日取得は、「同一の子の事情」で10日取得することも可能です。

例えば、対象の子が2人以上いる場合で(子の看護等休暇が10日)、そのうちの1人が学級閉鎖で4日休み、病気で4日休み、合計8日休むこともできます。

対象となる子が2人以上いる場合には、子1人につき5日間までしか取得できないものではなく、同一の子について10日間取得することも可能とする必要があります。

ただし、対象となる子が3人以上いる場合でも、取得できる日数は10日となり、1人の子につき5日付与ではありませんので、注意が必要です。

取得できる単位

取得単位は1日、半日、時間単位です。

時間単位で取得できることを原則としており、法令では中抜けなしとして使用することを求められています。

ただし、既に看護休暇で中抜けありとして運用している場合、今回の改正に合わせて中抜けなしとすることは労働者にとって不利益な変更になるため、相当理由がない場合は認められないでしょう。

時間単位での取得が難しい業務の従業員は、労使協定を結ぶことで時間単位での取得を不可とすることができます。

労使協定を結ぶ際には、時間単位での取得が不可である合理的な理由が必要となります。

例えば、バスや電車の運転手、外科や看護師などの医療現場、工場のライン作業員などは、時間単位での取得が難しい場合があります。

このように、時間休暇によって業務に支障が起きやすい業種は、労使協定にて時間休暇を不可とする対応が必要になるケースもあるでしょう。

子の看護休暇を取得した場合の給与はどうなる?

有給·無給の扱いは、企業の判断によります。

有給·無給扱いをパート·正社員などの雇用区分で分けることは、一般的には認められません。

有給とする場合は、取得期限や日数を管理するだけで、特別な給与計算を検討する必要はありません。

しかし、無給とする場合は、給与計算上では欠勤控除と同様の計算が必要になりますが、法律上認められている休暇のため、欠勤扱いにならないよう管理する必要があります。

子の看護休暇を実施する企業のうち65.1%は「無給」と回答

厚生労働省の子の看護休暇を取得した場合の賃金の取扱いに関する調査では令和3年の調査では65.1%が無給と回答しています。

子の看護休暇を実施する企業のうち、半数以上が無給となっておりますので、従業員にとっては経済的な問題で取得しづらいのが現状です。

そのため、従業員の働きやすさを支援するためには、助成金などを活用して子の看護休暇を有給とする方針を検討する必要があります。

出典元:厚生労働省「令和3年度雇用均等基本調査」

無給にする場合は給与計算で欠勤控除と同様の計算が必要

無給の取り扱いにする場合には給与計算時に注意が必要です。

無給の場合には、給与から控除するために給与締めまでの休暇取得情報を管理する必要があります。

給与計算上では、欠勤控除と同様の計算が必要になりますが、子の看護休暇は欠勤ではなく、法律で認められた休暇となりますので、欠勤扱いにならないよう注意しましょう。

子の看護等休暇を有給にした場合の助成金はある?

子の看護等休暇を有給とする場合、利用できる可能性のある助成金は「両立支援等助成金」が該当します。

両立支援等助成金は、中小企業が従業員のために、仕事と育児や介護を両立させるための支援を行う場合が対象とされています。

申請方法は、各自治体やハローワークを通じて、必要な書類と条件を満たすことで助成金を受け取ることが可能です。

両立支援等助成金とは

「両立支援等助成金の6つのコース」

- 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

- 介護離職防止支援コース

- 育児休業等支援コース

- 育休中等業務代替支援コース

- 柔軟な働き方選択制度等支援コース

- 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援

両立支援等助成金には上記6つのコースがあり、子の看護等休暇で助成金の申請を行う場合は、「柔軟な働き方選択制度等支援コース」が該当します。

この制度は、育児を目的とした休暇を取得した労働者がいる際に、対象の中小企業に支給されるものです。

当該助成金では、制度を2つ導入し、対象者が制度を利用して休暇を取得した場合、1人あたり20万円、制度を3つ以上導入し、対象者が制度利用した場合、1人あたり25万円です。※1

注意点として、2025年10月に法改正がされるため、こちらの助成金の要件が変更される可能性があります。

また対象の制度を取得後、6か月は申請できません。

助成金の要件については改正が予定される2025年9月頃に、助成金の支給要件等について都道府県労働局やハローワークに確認されることをお勧めします。

※1事業主1年度5人までとなります。

子の看護等休暇が取得できないケースとは

ここまで子の看護等休暇が取得できるケースをご紹介いたしました。

次に、子の看護等休暇の対象にならないケースも見ていきましょう。

例えば、次のような理由では、子の看護等休暇の取得は認められていません。

- 子の運動会の参加

- 授業参観への出席

- 保育園へのお迎えを定時より早めに行いたい場合

上記の理由は、子育て中の労働者が休暇を取得する一般的な事由の一つです。

子の看護等休暇は利用できませんが、取得可能な休暇についても併せてご紹介します。

子の看護等休暇を除いた、利用可能な休暇一覧

| 関連する休暇の名称 |

休暇が認められる事由 |

| 育児目的休暇 |

子の行事への参加など |

| 養育両立支援休暇 |

小学校の下見など多目的 |

利用できる休暇では、育児目的休暇や養育両立支援休暇があります。

この2つの休暇は法律上の義務ではありませんが、養育両立支援休暇に関しては事業主が選択した場合は義務となります。

育児目的休暇

いわゆる育児に関する目的のために利用できる休暇です。

小学校就業の始期までの子をもつ労働者が対象で努力義務の休暇です。

- 配偶者の出産時の休暇

- 子の行事(運動会·授業参観など)への参加 など

- 保育園へのお迎えを定時より早めに行いたい場合

この休暇は、法令で付与日数の定めがありません。

賃金の支払い義務なしですが、有給か無給かは会社が決めて規定化します。

各休暇の取得可能な具体的なケースは、以下の通りです。

| 休暇のケース |

育児目的休暇 |

子の看護等休暇 |

| 運動会·授業参観等の行事 |

〇 |

✕ |

| 学校や保育園への送迎 |

〇 |

✕ |

| 子どもの学習サポート |

〇 |

✕ |

| 入学式·卒業式 |

〇 |

〇 |

| 子どもの病気やけがの看病 |

〇 |

〇 |

| 子どもの予防接種や健康診断 |

〇 |

〇 |

| 感染症等の学級閉鎖 |

〇 |

〇 |

養育両立支援休暇

育児に関する目的より範囲が広い休暇です。

育児目的の他、就業しつつ子を養育することを容易にする目的のために利用できる休暇です。

養育両立支援休暇事業主が選択して措置する場合は義務になります。

就業しながら子供を育てやすくすることを目的としているため、色々な理由が考えられます。

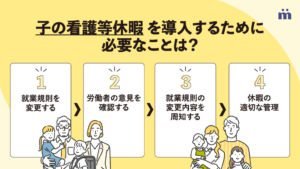

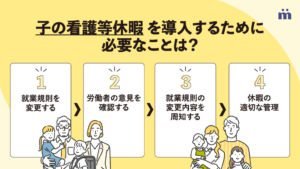

子の看護等休暇を導入するために必要な4つの準備

子の看護等休暇を導入するためには、上記4つの準備が必要になります。

就業規則の変更例につきましては、わかりやすいサンプルが用意されています。

特に注意すべき点は、時間単位で取得する場合の条件や、勤怠管理で取得回数や重複チェックを正しく行えるかどうかがポイントになります。

①就業規則を変更する

子の看護等休暇の記載例をご紹介します。

厚生労働省の「Ⅲ育児·介護休業等に関する規則の規定例」にわかりやすく例が記載されています。

是非ともご参考ください。

【第4章 子の看護等休暇】

ケース①《労働者のすべてを対象とする例》

(子の看護等休暇)

第14条

1.小学校第3学年修了までの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、次に定める当該子の世話等のために、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護等休暇を取得することができる。

この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

一.負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話

二.当該子に予防接種や健康診断を受けさせること

三.感染症に伴う学級閉鎖等になった当該子の世話

四.当該子の入園(入学)式、卒園式への参加

2.子の看護等休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。

3.取得しようとする者は、原則として、子の看護等休暇申出書(社内様式7)を事前に人事部労務課に申し出るものとする。

4.本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づく労務提供のなかった時間分に相当する額を控除した額を支給する。

5.賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合においては、労務提供のなかった時間に対応する賞与は支給しない。

6.定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間を通常の勤務をしているものとみなす。

ケース②《労使協定の締結により除外可能な者を除外する例》

(子の看護等休暇)

第14条

1.小学校第3学年修了までの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、次に定める当該子の世話等のために、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護等休暇を取得することができる。

この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

一.負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話

二.当該子に予防接種や健康診断を受けさせること

三.感染症に伴う学級閉鎖等になった当該子の世話

四.当該子の入園(入学)式、卒園式への参加

ただし、事業主は労使協定によって除外された、1週間の所定労働日数が2日以下の従業員からの子の看護等休暇の申出は拒むことができる。

2~6(略)

ケース①と②の記載の違いについて、ケース①では週の所定労働日数にかかわらず、全ての労働者が取得対象となります。

ケース②では取得できる対象者から「週の所定労働日数が2日以下の労働者」を除外する形で規定されています。

出典元:厚生労働省 Ⅲ育児·介護休業等に関する規則の規定例

②労働者の意見を確認する

就業規則の変更には、労働者の意見徴収が必要です。この手続きは、従来の就業規則の変更と同じ方法で行うことができます。

労働基準法90条では、使用者は就業規則の作成又は変更については、労働者代表の意見書を添えて、所轄の労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています。

- 労働者の過半数で組織された労働組合がある場合→その労働組合の意見を提出

- 労働組合がない場合→労働者の過半数を代表する者の意見を提出

この手続きを適切に進めることで、就業規則の変更が行えます。

➂就業規則の変更内容を周知する

就業規則の変更に関する周知は、施行日と同じ日に行って問題ありません。

就業規則は、労働者が十分に認識できるような方法で周知することが重要です。

- 労働者への直接配布(紙または電子データ)

- 職場内の掲示·備え付け(労働者がいつでも確認できる場所

- 電子媒体での公開(常時モニターで表示するシステムなど)

重要となるのは、従業員全員が「就業規則の場所を知っている」「就業規則はいつでも見られる状態にある」ということです。

変更箇所を周知する方法としては、例えば、「社員すべてがアクセスできるフォルダに就業規則を保管し、就業規則の変更箇所があった場合に、変更箇所についてメールで一斉通知する」といった手段が考えられます。

このように、従業員が変更内容を認識できる仕組み作りが必要です。

④休暇の適切な管理

法改正に伴い、育児や介護などの休暇管理を適切に行うことが求められます。

アナログな作業では人為的なミスが発生しやすいため、法令に対応したシステムの導入をおすすめします。

ただし、システムを導入しただけで安心とは限りません。

法改正や社内規定の変更に応じてシステムの調整が必要になる場合もあります。

そのため、サポート体制が充実しているシステムを選ぶことで、より安心して運用できるでしょう。

子の看護等休暇に向けて労務担当がすべきこと

今回の改正は男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充です。

制度の運用にあたっては、休暇を取得しない従業員が不満に感じて、ハラスメントの加害・被害の構図に発展しないよう、十分な配慮が必要です。

また、子の看護等休暇など子育て世代への制度への取り組みだけでなく、介護休業や介護両立支援制度に関する情報発信も強化することで、働く世代の不満や負担を軽減できる可能性があります。

適切な制度運用と情報提供を行うことで、従業員のライフステージに寄り添った職場環境を整えていくことが求められます。

The following two tabs change content below.

ManageOZO3編集部です。

人事・総務・経理の業務を効率化するためのさまざまなお役立ち情報をお届けします。