「1日9時間労働、週45時間労働した場合の比較」

- 通常の勤務形態

1日8時間、週40時間が法定労働時間となるため、毎日1時間、週5時間の法定外労働(残業代)が発生する。

- 変形労働時間制を導入した場合

1日の所定労働時間が9時間、その週の労働時間が45時間とした場合、法定外労働(残業代)は発生しない。

変形労働時間制は、一定期間内で労働時間を柔軟に変更できる制度であり、特に繁忙期と閑散期の差がある業種などで採用されています。

本記事では、変形労働時間制の概要と、導入に向けた運用の理解を深めるためのポイントをわかりやすく解説します。

目次

変形労働時間制には4つのタイプがあります。

1週間単位の変形労働時間制は、小売業、旅館、料理店、飲食店などの事業で、常時使用する労働者30人未満の場合に限り適用できます。

この制度では、1週間の各日の労働時間を、その週の開始前までに労働者へ書面で通知する必要があります。

なお、本記事では「1カ月単位の変形労働時間制」、「1年単位の変形労働時間制」について詳しくご紹介します。

制度の運用ルールに関する注意点や、給与計算の具体例も併せて解説しておりますので、ぜひご参考ください。

変形労働時間制は、繁忙期には労働時間を長く、閑散期には短く設定することで、一定期間内の労働時間を業務量に応じて柔軟に配分できる制度です。この制度は、繁忙期·閑散期の差がある事業場において、効率的な人員配置や残業代の抑制を目的として導入されることが多くあります

通常、労働基準法第32条では、1日8時間、1週40時間(特例事業場は44時間)を超えると法定外労働となります。しかし、変形労働時間制を導入することで、一定の条件を満たせばこの基準を超えても直ちに法定外労働とはならないのが特徴です。

「1日9時間労働、週45時間労働した場合の比較」

1日8時間、週40時間が法定労働時間となるため、毎日1時間、週5時間の法定外労働(残業代)が発生する。

1日の所定労働時間が9時間、その週の労働時間が45時間とした場合、法定外労働(残業代)は発生しない。

このように、業務の実態に合わせて労働時間を柔軟に調整できるのが変形労働時間制の大きなメリットです。

メリット

閑散期・繁忙期に応じて労働時間を調整できるため、残業代の削減につながる

閑散期に合わせて長期休暇を取得しやすく、プライベートの予定が立てやすい

デメリット

制度が難しいため、勤怠管理や給与計算が複雑になる

残業代の計算が分かりづらく、不満につながるケースがある

変形労働時間制は、業務量に応じて労働時間を調整できるため、企業にとっては残業代の削減、従業員にとっては時期的な業務量が予測できるため柔軟な働き方の実現につながります。

一方で、勤怠管理や給与計算が複雑になるため、制度に対応した勤怠管理システムの導入を検討する必要があります。

また、従業員への制度の周知が不十分だと、残業代の扱いに対する不満や誤解が生じる可能性もあります。

そのため、変形労働時間制を導入する場合は、自社の業務形態に合った制度設計と、従業員への丁寧な説明が不可欠です。

「変形労働時間制が採用されやすい業種の例」

一般的に、繁忙期と閑散期の差がある業種では、変形労働時間制が採用されています。

また、土曜日出勤がある企業では、1年単位の変形労働時間制を採用されるケースも多くみられます。

例えば、1日の所定労働時間が7時間30分とし、隔週で土曜日出勤を設定することで、年間の労働時間を調整する運用が可能です。

フレックスタイム制は、始業・終業時刻を従業員が自由に決められる制度です。

例えば、1カ月を超えるフレックスタイム制を採用している場合、「今月は資格試験取得に集中したいのであまり働かないで、来月多めに働いて調整する」といった柔軟な働き方も可能です。

一方、変形労働時間制は、企業側が事前に繁忙期や閑散期に合わせて労働時間を決めるため、従業員が決めることはできません。

1年単位の変形労働時間制では、1日ごとに所定労働時間が決められているため、それに満たない時間は欠勤等、控除の対象となる場合があります。

フレックスタイム制は急な予定や家庭の事情にも柔軟に対応しやすく、仕事とプライベートの両立がしやすい点がメリットです。

企業側にとっても、離職率の低下や生産性向上が期待できるため、導入を検討する企業が増えてきています。

フレックスタイム制をご検討の際には、導入方法や注意点を詳しくご紹介しておりますので、こちらの記事をご参考ください。

フレックスタイム制を導入するためには?社労士が導入手順や注意点を解説

| 1カ月単位の変形労働時間 | 1年単位の変形労働時間 | フレックスタイム制 | |

|---|---|---|---|

| 対象労働者の範囲 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 対象期間 | 〇 | 〇 | 〇※清算期間 |

| 特定期間 | ― | 〇※無しでも可 | ― |

| 労働日の指定 | 〇 | 〇 | ― |

| 労働日毎の労働時間、始業・終業時間の定め | 〇 | 〇 | ― |

| 1日の所定労働時間上限 | ― | 10時間 | ― |

| 1週間の所定労働時間上限 | ― | 52時間※ | ― |

| 週48時間が連続3回迄 | ― | 〇(対象期間が3カ月を超える場合) | ― |

| 週48時間が3回迄(対象期間を初日から3箇月ごとに区切った各期間) | ― | 〇(対象期間が3カ月を超える場合) | ― |

| 上限労働日数 | ― | 1年間280日 | ― |

| 上限連続労働日数 | 最長6日※ |

※1年単位の変形労働時間制での、特定期間は「なし」とすることも可能です。

特定期間を設定した場合、上限労働日数が最長12日となります。

1年単位の変形労働時間制を導入する場合、対象期間が3カ月を超えると、週48時間を超える週の回数に制限が設けられる点に注意が必要です。

例えば、4月1日を起算日として1年単位の変形労働時間制を導入する場合、4月~6月の3か月間に「週48時間を超える週」が4回以上あると制度上認められません。

また、4月の第1週から第4週まで、すべての週で労働時間が48時間を超えてしまう場合も、同様に制度の要件を満たさないため注意が必要です。

この制限回数を超えてしまうと、変形労働時間制そのものが無効になる可能性があります。

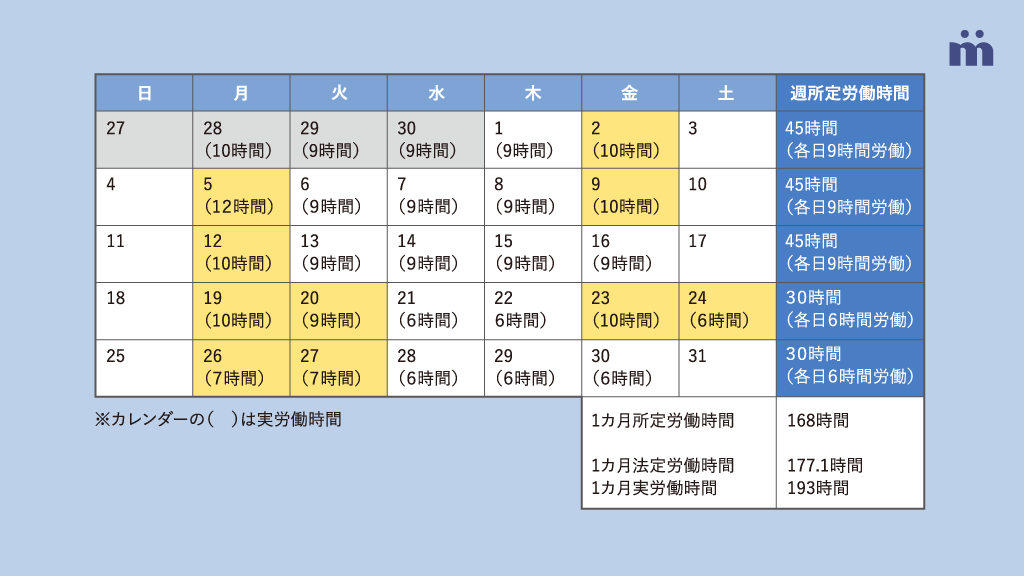

変形労働時間制を採用した場合の給与計算の一例をご紹介します。

この例では、勤務予定に対して実際の労働時間を、カレンダーの日付の下に記入しています。

※カレンダーの()は実労働時間

【時間外】

| 内容 | 時間 | |

|---|---|---|

| ① | 1日8時間を超え、かつ所定労働時間外を超えており時間外労働 | 11時間 |

| ② | 1日8時間、1週40時間を超えておらず、月の法定内労働時間 | 12時間 |

| ③ | 1日8時間を超えていないが、1週40時間を超えており時間外労働 | 2時間 |

| ④ | 1日8時間、1週40時間を超えていないが、②について労働させたため、月の法定労働時間を超えており、所定労働時間であっても時間外労働 | 2.9時間 (168時間+12時間)-177.1時間=2.9時間 |

【時間外の給与計算】

| 計算式 | 金額 | |

|---|---|---|

| 法定内労働(②) | 12時間×1300円×1.0 | 15,600円 |

| 法定外労働(①③) | 13時間×1300円×1.25 | 21,125円 |

| 法定外労働(④) | 2.9時間×1300円×0.25 | 942.5円 |

1年単位の変形労働時間制に基づきカレンダーを作成し、固定給の場合の給与計算例を以下に記載します。

計算例では、週休2日制で祝日休みの場合、年間所定労働時間は2068時間が一般的となりますので、この労働時間から1カ月の平均時間を計算しています。

| 月 | 労働日数 | 1日の所定労働時間 | 所定労働時間 |

|---|---|---|---|

| 4月 | 22日 | 7時間 | 154時間 |

| 5月 | 23日 | 9時間 | 207時間 |

| 6月 | 22日 | 9時間 | 198時間 |

| 7月 | 23日 | 9時間 | 207時間 |

| 8月 | 20日 | 9時間 | 180時間 |

| 9月 | 20日 | 7時間 | 140時間 |

| 10月 | 23日 | 7時間 | 161時間 |

| 11月 | 18日 | 7時間 | 126時間 |

| 12月 | 23日 | 7時間 | 161時間 |

| 1月 | 21日 | 7時間 | 147時間 |

| 2月 | 20日 | 9時間 | 180時間 |

| 3月 | 23日 | 9時間 | 207時間 |

| 合計 | 2068時間 |

次に、1年単位の変形労働時間制を適用した場合の、5月分の給与計算例を以下にご紹介します。

※()内は実労働時間

【時間外と控除時間】

| 内容 | 時間 | |

|---|---|---|

| ① | 1日8時間を超え、かつ所定労働時間外を超えており時間外労働 | 10時間 |

| ② | 1日8時間を超えていないが、週40時間を超える時間を定めた時間を超えており時間外労働 | 6時間 |

| ③ | 遅刻早退時間 | 2時間 |

【時間外と控除時間の給与計算】

| 計算式 | 金額 | |

|---|---|---|

| 法定外労働(①②) | 16時間×1300円×1.25 | 26,000円 |

| 遅刻早退労働(③) | 2時間×1300円×1 | -2,600円 |

変形労働時間制を導入する場合にも、時間外労働の上限時間の管理が必要です。

時間外労働時間は後述の割増対象時間と同じとなります。

2019年4月より時間外労働の上限が罰則付きで法律に規定されています。

時間外労働の上限は原則として⽉45時間・年360時間、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができません

「割増賃金の対象となる時間(法定時間外労働)」

変形労働時間制を導入するにあたり、自社が変形労働時間制に合っているのか、労働時間をどのように管理すれば良いのかなどのイメージがつきにくいこともあるかと思います。

ここからは、変形労働時間制の導入でよくある質問として、シフト制との違いや途中採用・退職者が出た場合の時間外労働の計算についてご紹介します。

シフト制は、労働契約の締結時点では労働日、労働時間を決めず、一定期間ごとに作成される勤務表で労働日や労働時間が確定します。アルバイト・パートタイム制などの雇用形態に多く、シフト作成は使用者と労働者で話し合ってシフトの決定を行うことが望ましいとされています。

一度確定したシフトの変更は、労働契約の変更に該当するため、使用者・労働者双方の合意が必要です。※労働契約法第8条

変形労働時間制は、対象期間の労働時間を業務量に合わせて配分できる制度です。

労働基準法第32条では、1日8時間、1週40(44)時間を超えると法定外労働となりますが、変形労働時間制を導入すると、一定条件下ではこれを超えた時間が直ちに法定外労働とはなりません。事前に労働日の決定、始業・終業時刻の決定が行われなければなりません。1年単位の場合、各期間の初日の30日前までに確定することが求められます。

また、制度を導入するには労使協定の締結が必要になります。

途中で採用された方や退職された方については、対象期間を按分して時間外労働を計算する必要があります。

具体的な計算方法は、対象期間の労働時間総枠を日割り・週割りで調整し、実労働時間と比較して判断します。

1カ月・1年単位の変形労働時間制を導入する際には、上記の流れで行います。

ただし、③の「繁忙期となる特定期間」については、1年単位の変形労働時間制を導入する場合のみ必要となります。

法律上、対象労働者の範囲について制限はありませんが、その範囲は明確に定めておくことが必要となります。

平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えないように設計します。

対象期間および起算日は具体的に定める必要があります。

例えば、1カ月単位の変形労働時間制を導入する場合、「月初から」と決めるのではなく、「毎月1日」を起算日とします。

毎月16日を起算日とした場合は、16日から翌月の15日までが1カ月の対象期間となります。

1年単位の変形労働時間制を導入する場合は、繁忙期となる特定期間を定める必要があります。

「繫忙期の設定例」

●小売業の場合の繁忙期の設定例

12月1日~12月31日

●製造業の場合の繁忙期の設定例

3月1日~3月31日、9月1日~9月30日

それぞれの業種特有の繁忙期を想定しておき、労働時間を長く設定する期間を就業規則や労使協定に記載しておきましょう。

シフト表や会社カレンダーなどで、②の対象期間すべての労働日ごとの労働時間をあらかじめ具体的に定める必要があります。

ただし、1年単位の変形労働時間制で対象期間を1カ月以上の期間に区分するとした場合、1~4を満たせばよいとされています。

労使協定を定める場合、②の対象期間より長い期間とする必要があります。

【1カ月単位の変形労働時間制】

労使協定または就業規則に定めます。締結した労使協定や作成・変更した就業規則(常時使用する労働者10人以上)は、所轄労働基準監督署に届け出が必要です。

【1年単位の変形労働時間制】

労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署へ届け出ます。

変形労働時間制を導入するために就業規則の改定を行う際には、厚生労働省のモデル就業規則が参考になります。

労働時間や休憩・休日に関する内容は第4章(p22)に参考例が記載されておりますので、ぜひご参考ください。

変形労働時間制をうまく活用するには、勤怠管理の仕組みづくりが大切です。

勤怠システムを導入することで、日々の管理がぐっとラクになり、働きやすい環境づくりにもつながります。